位置指定道路とは?建築基準法との関係や注意点を解説

この記事の目次

不動産を購入する際、土地に接する道路の状況は非常に重要です。

宅地の場合には建築基準法が「道路」として定めるものに2メートル以上接していないと、建物を建築できません。

建築基準法上の「道路」にはいくつかの種類がありますが、比較的よくあるのが「位置指定道路」と呼ばれるものです。

「位置指定道路」が建築基準法においてどのような位置づけとなっているか、土地に接する道路である場合の注意点について解説します。

- 「位置指定道路」とは特定行政庁から指定を受けて建築基準法上「道路」として扱われる私道

- 位置指定道路は私道であるため、通行や工事に私道所有者からの承諾が必要となることも

- 位置指定道路は市町村役場の「道路位置指定図」で確認できる

1.位置指定道路とは

「位置指定道路」とは、建築基準法42条1項5号に基づき、特定行政庁から指定を受けて建築基準法上の「道路」として扱われる私道をいいます。

通行に利用されている道路はその土地の管理者によって私道と公道に分かれます。

| 公道 | 国や地方公共団体が管理する道路 |

| 私道 | 一般の個人が所有する土地を道路として使用するもの |

都市計画区域及び準都市計画区域内に建物を立てるためには、建築基準法上の「道路」に2メートル以上接していることが必要です。

この義務を「接道義務」といいます。

私道はそのままでは建築基準法上の「道路」としては扱われません。

ただし、私道であっても「位置指定道路」となることによって、その私道に接する土地に住宅を建築することが可能となります。

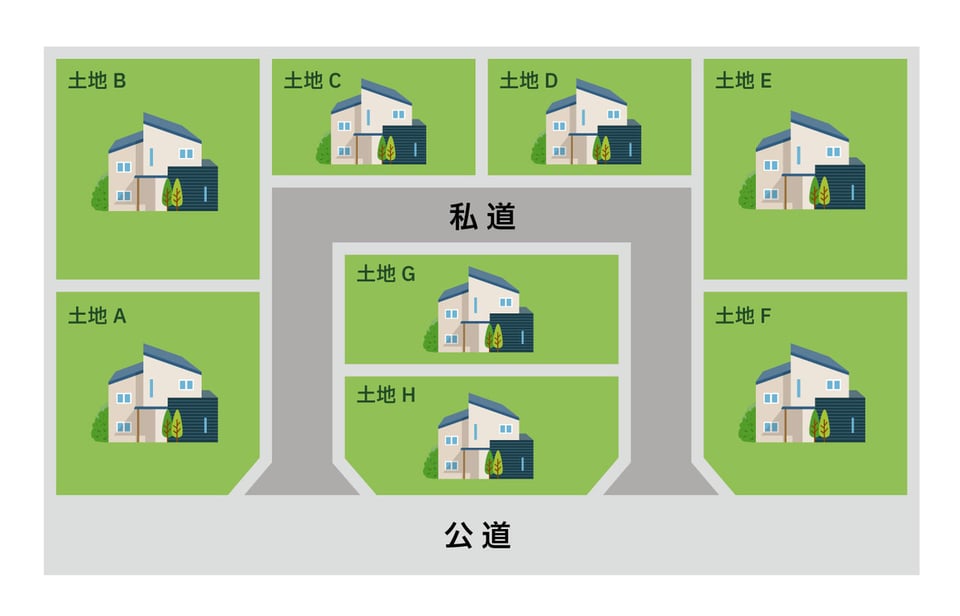

例えば、郊外で宅地開発が行われるケース。

1つの土地の中に多数の区画を設けて区画ごとに宅地を分譲しますが、区画の位置によってはもともと存在している道路に接しないことがあります。

このようなケースでは、分譲会社が分譲地内に通路を設け、これを位置指定道路とすることが一般的に行われています。

分譲地内の私道が建築基準法上の道路位置指定を受けていないと、その宅地上に建物を建てることができず本末転倒だからです。

なお、大規模な開発においては、分譲地内に設けた私道を位置指定道路とせず、地方公共団体等に無償で贈与して公道とすることもあります。

法42条2項道路とは?不動産投資家が知っておきたい基礎知識を解説

法42条2項道路とは?不動産投資家が知っておきたい基礎知識を解説2.位置指定道路の権利関係

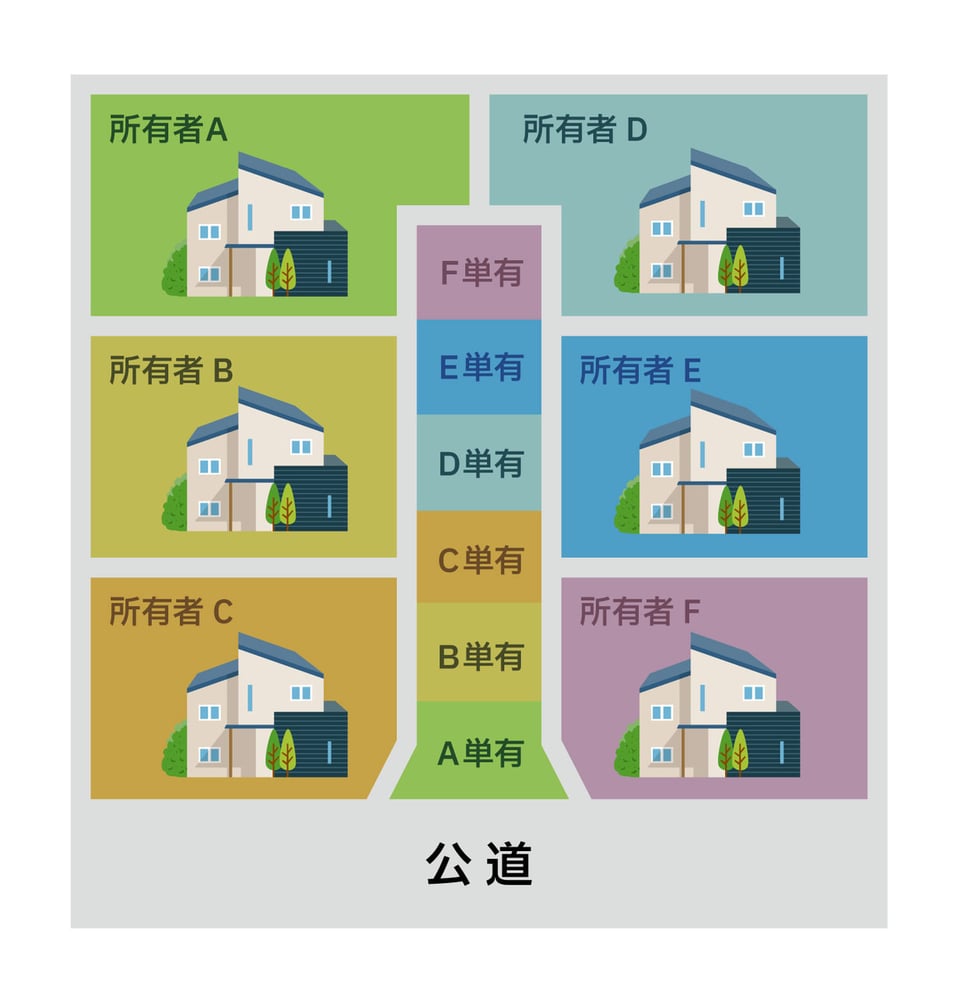

位置指定道路を含む私道の権利関係はおおむね次の3つにわかれます。

- 1人が全所有権を有している

- 私道に接する宅地所有者が共有している

- 私道に接する宅地所有者が分割して各々所有している

3つのうち2つ目は、私道全体を複数の人が共有している状態です。

3つ目は、私道を物理的に複数に分割(分筆)して、それぞれを各自が単独で所有している状態です。

3つ目は、私道を物理的に複数に分割(分筆)して、それぞれを各自が単独で所有している状態です。

後で説明するように、位置指定道路の通行や掘削工事などの際には私道の所有者や共有者から承諾を得る必要があります。

後で説明するように、位置指定道路の通行や掘削工事などの際には私道の所有者や共有者から承諾を得る必要があります。

したがって、宅地に接する私道をだれが、どのような形で所有又は共有しているのかは土地の購入前に把握しておく必要があります。

3.位置指定道路に接する宅地の注意点

位置指定道路は外観上どれほど立派な道路であろうと、また交通量が多い道路であろうと、あくまでも「私道」であることに注意する必要があります。

私道ということは「私有地」ということです。

自分の所有する土地に接しているのが位置指定道路である場合には、その土地に建物を建てることは建築基準法では可能です。

ただし、実際には私道を通行したり工事をしたりすることができず、結果として住み続けることが困難になるというリスクがあります。

位置指定道路を含む私道について、よくあるトラブルを以下で説明します。

3-1.位置指定道路の通行権

私道について実際にトラブルになりやすいのは通行権です。

私道は私有地のため、原則として私道の所有者以外の人が勝手に通行できないのです。

所有者でないにもかかわらず私道を自由に通行できることもありますが、それは単に私道の所有者の好意によるものに過ぎません。

したがって、私道の所有者が相続や売買で変更になったとたんに、私道の通行を拒否されることがあり得るのです。

なお、他人が所有する私道を通らないと公道に出られないような土地があります。

このような土地は「袋地」と呼ばれ、私道の所有者の承諾がなくても私道を通行することができます。

このような袋地所有者の通行権を「囲繞地通行権」といい、民法に定められる権利です。

ただし、この囲繞地通行権は無償ではありません。

私道の所有者に対して「償金」の支払いが必要とされていることに注意が必要です。

私道の所有者から通行料の支払いを求められたら、金額はともかく何らかの支払いには応じざるを得ないのが基本です。

以上から、新しく購入する宅地に接する道路が位置指定道路である場合、購入後に通行を妨害されることのないように十分に注意する必要があります。

事前に、無償での私道の通行を認める承諾書を権利者から取得しておくとよいでしょう。

通常は売主が不動産の引渡し前に用意し、私道の通行に関する承諾書の交付を不動産売買契約における実行の条件として定めます。

そうでないと、承諾書がなく位置指定道路を通行できる保障もないのに、不動産代金を支払わなければならないことになってしまいます。

3-2.位置指定道路の掘削工事

宅地を購入した後、住宅の建築工事の際に上下水道工事、ガス工事などをする必要が生じます。

これらの工事の際には、配管などが埋設されている道路を掘削することが一般的です。

このような工事が予定されている場合、事前に掘削が必要となる位置指定道路の所有者から掘削工事の承諾書の取得が必要です。

承諾書を得ずに勝手に道路を掘削すると損害賠償を求められるリスクもあります。

実際の住宅建設工事においては、位置指定道路の所有者が掘削工事の承諾を拒否することや、法外な「ハンコ代」を請求して工事が滞ることも結構あります。

このため、位置指定道路の所有者全員から事前に掘削工事の承諾を取得することが一般的です。

通行権と同様に、不動産売買契約において、掘削工事の承諾書を売主の責任で取得し、万が一決済日までに承諾書が揃わなければ決済・引渡しを行わないことを明確に定めておく必要があります。

3-3.道路面の補修

私道であっても不特定多数の人が出入りするような道路があります。

自動車などの交通量の激しい道路が実は私道であることも意外にあるのです。

このようなケースでは、道路が陥没することや経年劣化によりアスファルトが損傷することがあります。

公道であれば、道路の補修などは管轄する地方公共団体や国が費用を出して行います。

しかし、私道である場合には道路を整備するのは私道の所有者です。

当然ながら、道路の補修にかかる費用は所有者が負担することになります。

また、そもそも道路工事をするために私道の所有者から同意を得る必要があります。

私道を複数人で共有している場合や分割して所有している場合には、所有者のうち1人でも承諾しなければ工事が思うように進まないリスクがあるのです。

なお、位置指定道路がある地方公共団体によっては、位置指定道路を含む私道の整備のための費用を支援していることがあります。

また、位置指定道路の所有者が協議して、道路を地方公共団体に寄付できるケースがあります。

位置指定道路が通り抜け道路になっている場合で、不特定多数の人が通行している状況であれば、基本的には地方公共団体への寄付を検討したほうよいです。

ただし、地方公共団体によっては道路管理の負担を懸念して寄付を受け入れないことがあるため、事前に地方公共団体に打診しておいた方がよいでしょう。

3-4.固定資産税等の負担

位置指定道路は私道のため、宅地などの私有地同様に固定資産税及び都市計画税の課税対象となることがあります。

ただし、一定の要件を満たす場合には非課税となることがあります。

なお、非課税の適用を受けるためには申告を要することが通常で、当然に適用してくれるわけではありません。

例えば東京都において、非課税の適用を受けるための要件は次の通りです。

(1)利用上の制約を設けず、不特定多数の人の利用に供されていること

(2)客観的に道路として認定できる形態を有すること

(3)通り抜け私道、行き止まり私道、コの字型私道のいずれかに該当すること

要件(1)でいう「利用上の制約」とは、私道上に植木や室外機、自転車などを置いているケースのほか、車止めや門扉を設置しているようなケースが該当します。

私道では周囲の住宅が道路を私物化している例が散見されますが、税制上のメリットを受けられなくなるため注意が必要です。

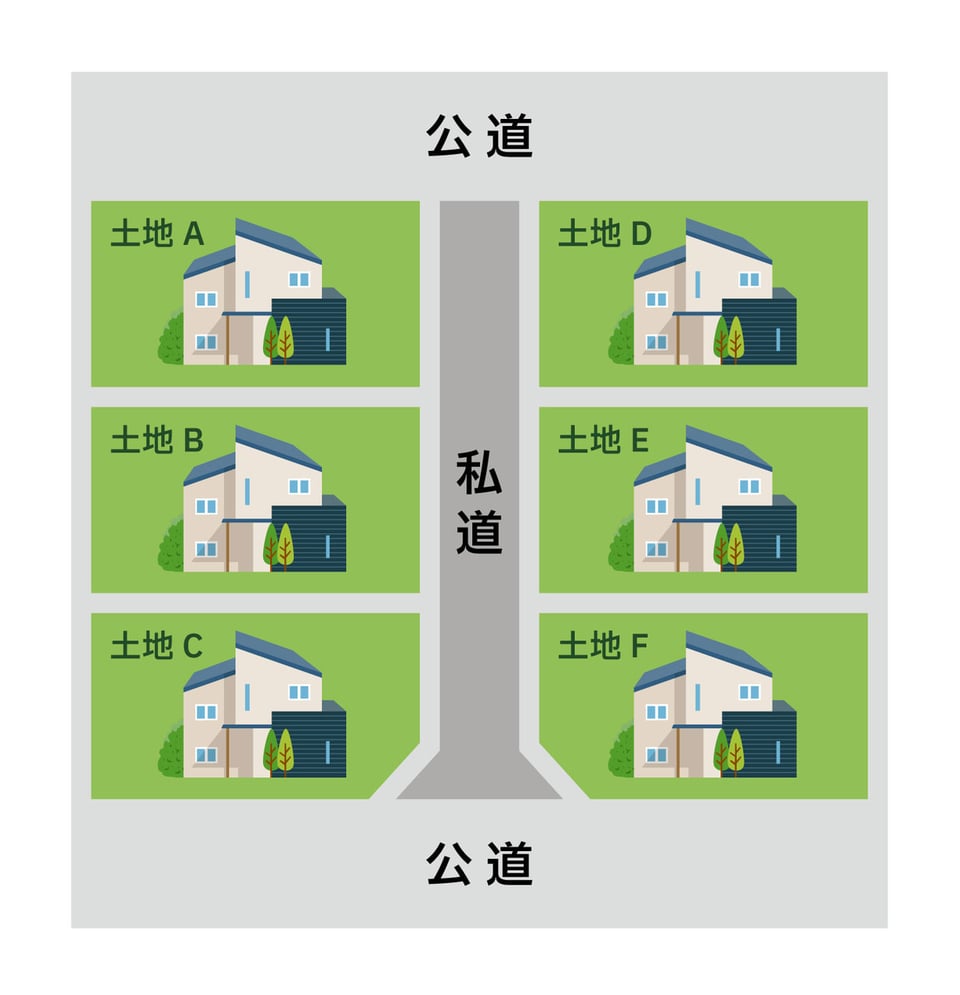

要件(3)の「通り抜け私道」とは、私道を通じて公道から公道へ抜けられる道路をいいます。

非課税の対象となるには道路全体を通して幅員が1.8メートル程度以上あることが条件です。

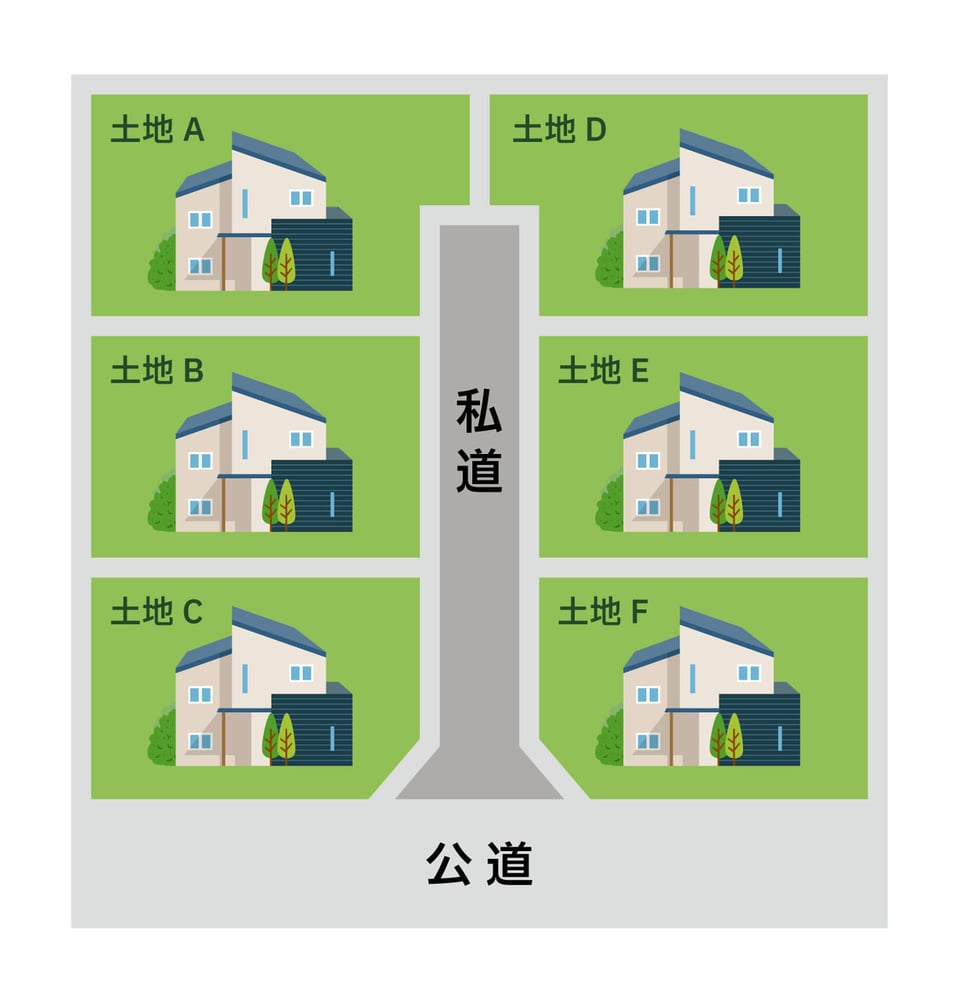

要件(3)の「行き止まり私道」とは、私道の出口が公道に接しておらず行き止まりとなっているものをいいます。

要件(3)の「行き止まり私道」とは、私道の出口が公道に接しておらず行き止まりとなっているものをいいます。

また「コの字型私道」とは、公道から私道に入りコの字を描いて同じ公道に出られるものです。

また「コの字型私道」とは、公道から私道に入りコの字を描いて同じ公道に出られるものです。

これらが非課税の対象となるには、2以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されており、道路幅員が4メートル以上あること(従前から存在していた道路の場合は1.8メートル以上あること)が条件です。

これらが非課税の対象となるには、2以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されており、道路幅員が4メートル以上あること(従前から存在していた道路の場合は1.8メートル以上あること)が条件です。

4.位置指定道路の調査方法

宅地分譲などで分譲地内に位置指定道路があらかじめ設けられている場合は、売主である分譲会社に対して、位置指定道路の状況や非課税の対象となるか、管理などの負担、権利関係について確認します。

このほか、道路の所在地の市町村役場で「道路位置指定図」を閲覧することで道路の状況を確認する方法もあります。

5.まとめ

位置指定道路に限らず、私道については所有者間で協議がまとまらないとか、私道の所有者が工事や通行を妨害するなどのリスクが高いことは理解しておくべきでしょう。

特に購入予定の宅地が私道にしか接していない場合、実際に現地を訪れて私道に関するトラブルが生じていないかよく確認しておく必要があります。

私道を専有している住民の存在や、通行を禁止するような看板やポールなどの設置から、トラブル発生の可能性をある程度推測できます。

また、宅地を購入して新たに住宅を建築する際に、位置指定道路において掘削工事や工事車両等の通行が必要となる場合は、建築を始める前に土地の売主や建設会社などを通じて、事前に必ず通行・掘削承諾を取得してもらいましょう。

承諾は口頭では足りず、書面を作成することが大切です。

宅地を購入したあとになって私道の所有者が通行や工事を承諾しないなど、事実上の妨害が原因で建築工事が中断することは案外多くあります。

位置指定道路に接していれば建築基準法上の接道義務は満たしますが、それで良しとせずに慎重に検討することが必要です。