所有者不明土地問題の解決につながるか?不動産登記法・民法の改正

この記事の目次

「所有者不明土地」の問題を解決するため、不動産登記法や民法などが改正されました。

故郷を離れる人が増えていることや親族関係の希薄化などさまざまな要因によって、土地の登記が適切に行われず、所有者が不明になることが増えています。

土地の所有者が不明だと公共事業や災害復旧の際に大きな支障が生じます。

そのため今回の不動産登記法などの改正によって、不動産に関する一定の登記が義務付けられました。

一方、民法においては共有不動産の利用や処分が容易になりました。

不動産取引に関わる人にとっては非常に大きな改正のため、正確に理解しておく必要があります。

そこで、所有者不明土地の問題に関わる改正不動産登記法などについて詳しく解説します。

- 所有者不明土地とは、不動産登記簿から所有者が判明しない土地や所有者が所在不明の土地

- 相続人が3年以内に相続登記をすることなどが義務付けられた

- 共有者が所在不明の場合に他の共有者が単独で不動産の処分ができる制度などが新設

1.所有者不明土地の問題

「所有者不明土地」とは、そもそもどのような状況を指しているのでしょうか。

ここでは所有者不明土地とはなにか、その問題の背景について解説します。

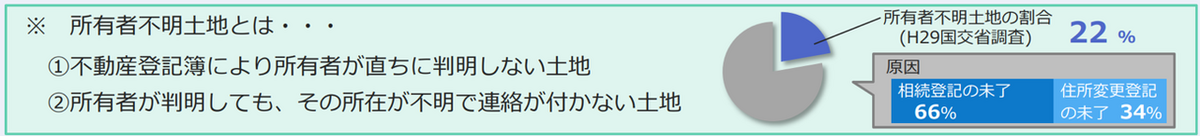

1-1.所有者不明土地とは

所有者不明土地というのは、法務省の整理によれば以下のいずれかに該当する土地です。

出典:法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」から抜粋

1-2.所有者不明土地が発生する背景

所有者不明土地が発生する背景として指摘されているのは次の2点です。

- 相続登記が義務ではなく相続人が放置しても不利益がほとんどない

- 相続人が土地から離れて都市部に住んでいるなどの理由で土地が放置されやすい

土地の所有者が死亡すると、民法で定められた法定相続分、遺言、遺産分割協議などにしたがって土地の名義人を変更する相続登記を行います。

遺産分割協議に時間がかかっている場合には、まず民法の法定相続分にしたがって登記が行われることもあります。

都市部の不動産などであれば経済的価値が高いため、相続開始後に売却などをする必要性から相続登記が行われることは一般的です。

相続登記をしないと第三者に不動産を不正に取得されるリスクがありますし、そもそも相続した土地の売却を進めるには、相続登記によって相続した事実を明らかにしておく必要があるためです。

しかし、地方の不動産や農地だと相続人が使用や処分を望まないことが多いため、結果として相続登記をせず、亡くなった人の名義のまま放置することが起こりやすくなります。

また、相続人が複数いる場合に価値の高い相続財産がないのであれば、遺産分割協議をすること自体が面倒に思われやすいでしょう。

このようにして相続登記が長年にわたり放置されると、相続人の一部が亡くなり、さらなる相続が発生することがあります。

そうなると、土地の相続人がねずみ算式に増加し、相続人にすら他にだれが不動産の共有者であるかわからない状態となってしまいます。

これまで相続登記の申請は法律上義務ではありませんでした。

かつては、親世代の所有する土地をその子どもや孫などの世代が承継することは当然であり、だれが承継したかを明らかにするために相続登記を行う人は多かったのかもしれません。

しかし、現代では生まれ故郷を離れて都市で生活をしている人も多く、従来のように当然に不動産を子どもや孫などの世代が受け継ぐという前提自体が崩れているといえるでしょう。

そもそも相続登記をするためには登録免許税をはじめとする費用負担が生じます。

相続登記が義務でなく、相続人にとって登記をする必要性もない状況であれば、あえて費用を負担してまで相続登記をするという人が減るのも当然の帰結といえます。

投資用不動産を相続したときに必要な手続きとは?

投資用不動産を相続したときに必要な手続きとは?1-3.所有者不明土地の問題点

それでは、なぜ今になって国は所有者不明土地の解決に乗り出したのでしょうか。

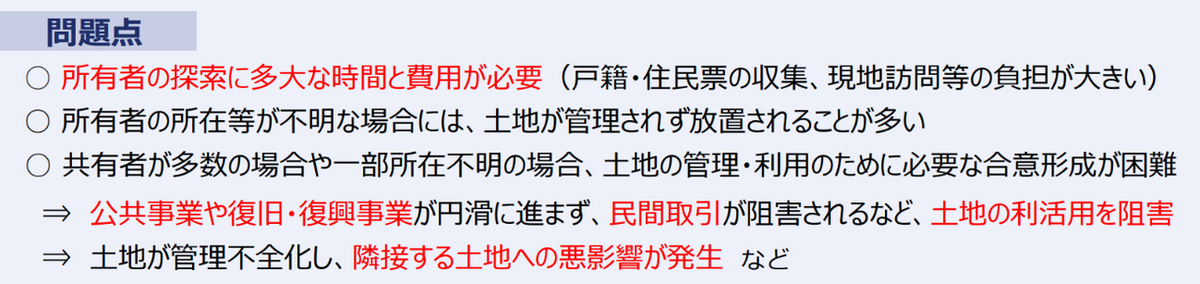

所有者不明土地の問題点として指摘されているのは、主に次のような点です。

出典:法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」から抜粋

特に相続が複数回発生すると土地の共有者が増加し、権利関係が複雑になります。

不動産の所有者に多くの子どもや孫がいる場合に誰が相続人であるか調べようと思ったら、元の所有者の戸籍をすべて調査しなければなりません。

戸籍から相続人となっている可能性のある親族を調査した後は、その親族と連絡を取る必要がありますが、住民登録を変更せずに引っ越している場合にはどこにいるか調べること自体が非常に困難となってしまいます。

このように、相続登記が行われていない不動産は、実質的な所有者が誰かを探索するために膨大な費用や時間を要することになります。

道路の建設などの公共事業を実施する際に所有者不明土地が多いと調査が難航して、事業を進めるのに必要以上の時間を要してしまうのです。

また、災害が起きた場合の復旧活動にも支障が出ることがあります。

仮に相続人の一部が判明したとしても、不動産が相続人全員の共有となっている場合には共有者全員の同意がないと処分することができません。

このため、共有者である相続人の一部の所在が不明であれば、結局は不動産の利用がスムーズに進みません。

さらに、所有者不明土地は相続人がその土地の利用に興味ないために発生することが多いため、管理せずに荒れたまま放置される土地も目立ちます。

土地や家屋が利用されずに放置されると草木が隣地などに侵入するとか、老朽化した家屋が倒壊するなどの危険性もあります。

2.改正不動産登記法

所有者不明土地の問題は、高齢化社会の進展や都市部への人口集中が加速している現状からすると、今後さらに深刻化するおそれがあります。

そこで、国は所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を推進するため、2021年4月に不動産登記法を改正しました。

改正不動産登記法の改正事項は次のとおりです。

2-1.相続登記の申請義務化

相続登記が行われていないと、不動産の現所有者がわからないという問題があります。

法定相続とは異なる遺産分割が行われている可能性もあり、相続人が誰かを確定することが容易ではありません。

そこで、不動産登記法を改正し、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続人が相続登記の申請をすることを義務付けました。

この規定に違反して正当な理由なく相続登記の申請を怠ると過料の罰則があります。

2-2.登記名義人の死亡等の事実公示

所有者不明土地については、せめて不動産の所有者(登記名義人)が死亡しているかどうかだけでも把握できれば、国の公共事業などで円滑な用地選定ができます。

そこで、改正不動産登記法において登記官が公的機関から登記名義人の死亡情報を取得し、職権で登記に表示できる制度が新設されました。

この制度により、相続人が相続登記を怠ったとしても、不動産登記簿をみれば登記名義人の死亡の有無だけは確認できることとなります。

2-3.住所変更登記の申請義務化

不動産登記では、所有者(登記名義人)の住所が記載されます。

ところが、引っ越しの都度、不動産登記の住所を変更していない、ということが多くありました。

相続登記と同様、住所変更登記もこれまで義務ではなかったことが問題の背景にあります。

都市部では引っ越し自体が頻繁なこともあってか、所有者不明土地の主な原因は住所変更登記を行っていないことにあるとの指摘もありました。

不動産登記の住所が適切に変更されていないと、所有者に連絡を取ることが容易ではなくなります。

そこで改正不動産登記法においては、土地の登記名義人が住所等を変更した場合、変更日から2年以内に変更登記申請することを義務付けることとしました。

正当な理由なく住所変更登記をしなかった場合には、過料の罰則があります。

これとあわせて、他の公的機関から取得した情報に基づいて、登記官が職権により住所変更登記を変更できる制度も導入されます。

3.その他の法律による対応

所有者不明土地に関しては、不動産登記法だけでなく、相続土地国庫帰属法の成立や民法改正による対応も行われています。

3-1.相続した土地を国に譲渡できる制度の創設

不動産登記法の改正とあわせて成立した相続土地国庫帰属法により、相続したが利用予定のない土地を国庫に帰属させられる制度が創設されました。

これまで、相続した土地が買い手の付かない土地である場合、そのまま放置されるケースがよく見られました。

相続財産が土地だけであれば相続放棄によって最終的に土地を国庫に帰属させることはできます。

しかし、預貯金など引継ぎたい財産がほかにあると相続放棄ができないため、結果として利用予定のない不動産が相続されてそのまま放置されていました。

相続土地国庫帰属法は、このような事態を防止するものといえます。

ただし、国庫に帰属されられる土地には要件があり、法務局による審査が行われます。

また、10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付が必要です。

管理費は、原野であれば約20万円、市街地の宅地(200㎡)であれば約80万円と想定されています。

3-2.所有者不明土地の管理制度を創設

これまでも不在者財産管理人や相続財産管理人という財産管理の制度はありましたが、人単位で管理する制度であったため、不動産だけでなく対象となる人の保有する財産すべてを管理する必要があり非効率でした。

今回の民法改正によって、所有者不明土地や所有者不明建物のみ管理を行う管理人を裁判所が選任できる制度が創設されました。

3-3.不明共有者への対策

すでに共有となっている不動産について共有者の一人が亡くなり相続が発生した場合、土地を管理処分しようにも他の共有者に連絡が取れないケースがあります。

このことも結果的に土地の放置につながる一因となっています。

そこで民法改正により、裁判所関与のもと、不明共有者の持分相当額を他の共有者が供託することで、不明共有者の共有持分を取得して単独で処分ができる制度が新設されました。

この新しい制度においては、裁判所を通じて不明共有者へ公告等をした上で、他の共有者の同意により共有不動産の変更や管理などの利用を行うことが可能となります。

4.まとめ

所有者不明土地に関する不動産登記法や民法の改正は、不動産取引に非常に大きな影響を与えます。

特に登記に関しては、これまで放置している土地がある方は早急に対応する必要があるでしょう。

不動産は経済的価値が高く、また国民の生活に大きく関わることから国にとっても重要な課題となっています。

このため不動産については頻繁な法改正があります。

不動産投資を行う方にとっては、不動産登記法や民法改正などの最新情報を収集することが大切です。

不動産投資を始めるときに必要な勉強とは

不動産投資を始めるときに必要な勉強とは