脱炭素化(カーボンニュートラル)をわかりやすく解説!「なぜ注目されているの?」を解消

この記事の目次

昨今、いろいろなメディアが脱炭素化を取り上げていますが「どのような状態になれば脱炭素化なのだろう」と感じたことはありませんか?

脱炭素化は温室効果ガスの排出量を実質的にゼロとすることを指しますが、ここでもまた「実質的にゼロとは何だろうか」と疑問が浮かびがちです。

そこで今回は「脱炭素化とは何か」について解説し、あわせて脱炭素化とともに語られる2050年カーボンニュートラル宣言の概要や、脱炭素化が重要視される背景に関してもご説明します。

1.脱炭素化の意味とは?わかりやすく解説

脱炭素化(カーボンニュートラル)とは、温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにすることです。

これは「二酸化炭素に代表される温室効果ガスを完全にゼロにする」ということではなく、温室効果ガスの排出量を抑えることと、植林や再生可能エネルギーの利用による温室効果ガス排出量の吸収(相殺)を合わせ、プラスマイナスゼロにすることを含めます。

環境省地球環境局が運営する「カーボン・オフセットフォーラム」の定義において、脱炭素化は以下のように表現されています。

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの責任と定めることが一般に合理的と認められる範囲の温室効果ガス排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部を埋め合わせた状態をいう。

よりわかりやすくまとめると、脱炭素化は以下の一連の行動を実行し、排出した温室効果ガスをすべて埋め合わせることを指します。

- 皆(あらゆる個人・組織)が、自らの活動により生じる温室効果ガスの排出量を知る

- 自らの活動により生じる温室効果ガスを自主的に削減する

- 削減できない部分は、他所で実施される排出削減の取り組みに協力する

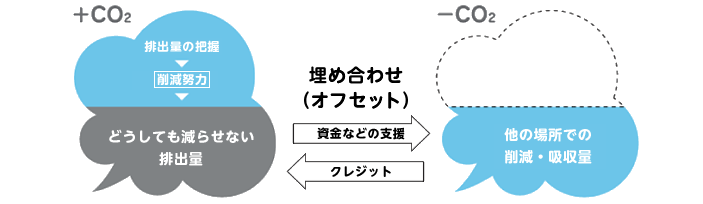

上記のうち「他所で実施される排出削減の取り組みに協力する」という行為は「カーボン・オフセット」と呼ばれます。

1-1.カーボン・オフセットは「排出削減や吸収の実現による埋め合わせ」

前述した脱炭素化の定義に記載されている「他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等」により、排出量を埋め合わせる行為は「カーボン・オフセット」と呼ばれます。

具体的には、クレジット制度や排出枠を取引する「排出量取引制度」などによる、以下の画像があらわすような埋め合わせ行為を指します。

出典:カーボン・オフセット フォーラム「カーボン・オフセット / カーボン・ニュートラルとは?」

ただし、カーボン・オフセットによる埋め合わせさえすれば自らの排出が許容されるのではなく、本来的には可能な限り自身による温室効果ガスの排出に努めなければなりません。

1-2.日本の「2050年カーボンニュートラル宣言」とは

昨今、脱炭素について語られる際、2050年カーボンニュートラル宣言とあわせて言及されることが増えました。

2050年カーボンニュートラル宣言とは、2020年10月に行われた第203回臨時国会における菅首相の「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」という宣言を指します。

2050年に脱炭素化を達成するため、のちに経済産業省を中心として「グリーン成長戦略」が策定されました。

グリーン成長戦略では今後の成長が期待される以下14の分野において目標を設定し、政策を整えていくとしています。

- 洋上風力・太陽光・地熱発電

- 水素・燃料アンモニア産業

- 次世代熱エネルギー産業

- 原子力産業

- 自動車・蓄電池産業

- 船舶産業

- 食料・農林水産業

- 半導体・情報通信産業

- 物流・人流・土木インフラ産業

- 航空機産業

- カーボンリサイクル・マテリアル産業

- 住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業

- 資源循環関連産業

- ライフスタイル関連産業

参考:経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

2.なぜ世界は脱炭素化の流れになっているのか

世界的に脱炭素化の流れが重視されることには理由があります。

すでにご存じかもしれませんが、温室効果ガスの排出量増加が招く地球温暖化は、地球全体に深刻な問題をもたらします。

たとえば昨今問題視されている大規模な台風や豪雨は、地球温暖化による気温の上昇が関与していると考えられています。

「地球温暖化の現状・悪影響・対策の歴史。このままでは地球が住めない星に?」の記事でも述べているように、ある発表では気温が1℃上昇するごとに可降水量は11~14%増加するとのこと。

このほかにも、砂漠化や海洋の酸性化などによる生態系の崩壊、熱波や寒波の発生などを引き起こすとされています。

また、脱炭素化の流れには、地球温暖化対策に関する国際的な枠組みである「パリ協定」が深く関係しています。

すでにソライチMAGAZINEのいくつかの記事でも触れていますが、パリ協定は世界全体の目標として以下を掲げるものです。

- 世界の平均気温上昇を産業革命以前と比較して2℃より低く保ち、1.5℃に抑える

- 温室効果ガス排出量を頭打ちさせ、21世紀後半は排出・吸収量のバランスを取る

これらの目標を達成する観点でも、その通過点として脱炭素化が重要となります。

3.脱炭素化を目指す国内外の動向

脱炭素化の重要性が認知されて以降、いろいろな国・地域・企業が脱炭素化に向けた動きを見せています。

ここでは日本や企業が脱炭素化に向けてどのような動きを見せているのか、主な動きをご説明します。

また後半には、わたしたち個人ができることの一例も挙げました。

より詳しく「脱炭素化を達成するために取り入れるべき習慣」をまとめた記事もご案内しているため、環境保全を習慣化するための参考にしていただければ幸いです。

3-1.脱炭素化に向けた日本の動向

日本では「地球温暖化対策計画」「エネルギー基本計画」「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」といった政策が策定されており、記事前半に挙げた2050年カーボンニュートラル宣言を達成するために見直しが行われています。

一例としては、2021年3月に閣議決定された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が挙げられます。

これは2050年カーボンニュートラル宣言にあわせた法律案であり「地球温暖化対策の推進に関する法律」に以下の事項を加えるものです。

- パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設

- 地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

- 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

引用:環境省「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について」を一部抜粋

このほか、諸外国では導入されているケースも多い「カーボンプライシング」が、今後日本にも本格導入される可能性があります。

カーボンプライシングは温室効果ガスの排出量に応じて企業や家庭に金銭的負担を求める仕組みです。

すでに日本でも広義の炭素税である「地球温暖化対策税」が導入されており、一部地域では温室効果ガスの排出上限を定める「排出量取引制度」が運用されていることから、限定的ではあるもののカーボンプライシングが取り入れられているといえます。

将来的には脱炭素化に非協力的な行為に対するペナルティ、もしくは脱炭素化に積極的な行為に対するインセンティブ制度が設計され、本格的に導入されると考えられます。

3-2.脱炭素化に向けた企業の動向

有名企業を例にすると、iPhoneやMacBookなどの製品を販売するApple社は「2030年までにサプライチェーン(製品の材料調達から販売までの工程)全体のカーボンニュートラルを達成する」と公表しました。

すでにApple社は2019年時点でiPhone・iPad・Mac・Apple Watchの再生材料による生産を実施しており、さらに投資ファンドを通じて再生可能エネルギーへの投資を数億ドル規模で行っています。

国内でも50を超える企業が、事業活動にもちいる電力を再生可能エネルギーによりまかなうことを目指す「RE100」に加入しており、ソニーや日清食品などを始め日本を代表する多くの企業が脱炭素化へ積極的な姿勢を見せています。

具体的には太陽光発電設備を導入したり、再生可能エネルギーにより発電された電力を購入・利用したりといった取り組みがなされているようです。

3-3.脱炭素化のために個人ができること

個人レベルで脱炭素化のためにできる取り組みは以下の2つに大別できます。

- 日常生活における「エネルギーの使い方」を見直す

- 脱炭素のために活動する組織・プロジェクトに投資する

たとえば自動車を使った移動を控えて公共交通機関を利用すると、移動に対するガソリンの消費量を抑えられるため温室効果ガスの排出量削減に貢献できます。

また自宅に太陽光発電設備を導入したり、太陽光発電ファンドのような再エネ普及のための取り組みに投資をしたりすることも、脱炭素化のための取り組みに該当します。

以下の記事では脱炭素社会を実現するため個人にできることを詳しくまとめました。

ぜひ、本記事とあわせてご参照ください。

脱炭素社会に向けた取り組みは必然!個人ができることは、生活と投資先の見直し

脱炭素社会に向けた取り組みは必然!個人ができることは、生活と投資先の見直し4.まとめ

住みよい地球を維持し、後世に残すために脱炭素化は不可欠です。

「脱炭素化が重要である」と聞いてもどこか他人事のように捉えてしまいがちですが、日本が菅首相の宣言通り2050年までに脱炭素社会を実現させるためには、国内企業だけでなくわたしたち国民1人ひとりの改善意識が求められます。

「誰かがやる」ではなく「わたし(わたしたち)がやる」といった意識が大切なのです。

ぜひ、本記事が行動のきっかけとなれば幸いです。